Grandes Figuras

Autor: Prof. Dr. Abel Luis Agüero

Director del Instituto de Historia de la Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas (U.B.A.)

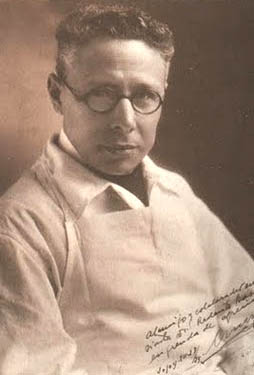

La breve vida y larga obra de Ramón Carrillo está tan llena de ideas y realizaciones que presenta dificultades para un resumen como requiere el presente artículo. Es por ello que solamente se podrán enunciar hechos y circunstancias sin profundizar en sus detalles que se explicitan en obras más vastas.

Nació nuestro biografiado el 7 de marzo de 1906 en una familia tradicional de la ciudad de Santiago del Estero. El origen castizo de su apellido tiene una nota original. En la España de los reyes Católicos, y aún antes, se apellidaba “Carrillo” a los gemelos para indicar que eran tan iguales como los carrillos de la cara. Su bisabuelo, el murciano Marcos Carrillo era un oficial español vencido por Belgrano en Salta, y confinado bajo palabra en Santiago del Estero. Afincado en la provincia el joven oficial se casó con una niña de la sociedad y dio origen a una prolífica descendencia de la cual surgieron Ramón Carrillo Saavedra y María Salomé Gómez Carrillo, nieto él y pariente de una Rama colateral ella, y padre y madre del primogénito Ramón y de diez hijos más.

Su padre fue periodista y profesor en su ciudad además de haber sido diputado provincial en tres oportunidades por el partido conservador que en el orden nacional comandaba el general Roca.

Precozmente el joven Carrillo dio muestras de una inteligencia superior. En la escuela primaria rindió libres los últimos dos grados. Y terminó su escuela secundaria con medalla de oro. Luego de lo cual partió a la lejana Buenos Aires para estudiar medicina. Facultad de la cual egresó obteniendo la medalla de oro en 1929. Durante sus estudios se interesó por todo lo atinente al sistema nervioso desde su filogenia, sus funciones, su localización anatómica y su patología.

Durante su estadía de estudiante se acercó a la Revista del Círculo Médico Argentino y Centro de Estudiantes de Medicina y fue director de la misma en 1930. Entre los artículos por él escritos se destaca uno de 1929 comentando las ideas del filósofo Keyserling expuestas durante una visita al país. En ella se había tratado un tema que era objeto de desvelo de los americanistas argentinos y que aún hoy parece no resuelto: el ser nacional. Al respecto Carrillo rescata como estereotipo a seguir no tanto la cultura europeizante propugnada por los partidarios de la inmigración sino al gaucho argentino, como lo proponían los grandes americanistas. Defendía entonces las tradiciones y costumbres telúricas que tanto había conocido en su Santiago natal

Una vez recibido tomó contacto con el Laboratorio del Instituto de Neuropatología que funcionaba en el Instituto de Clínica Quirúrgica del Profesor José Arce. Allí se desempeñaba como neurocirujano en Dr. Manuel Balado. Rápidamente decide dedicarse a esa especialida d y se une a Balado como discípulo y luego como colaborador. Balado había inventado una técnica radiográfica para visualizar los ventrículos cerebrales rellenándolos con yodo. Carrillo comenzó a trabajar en el tema para demostrar su utilidad y perfeccionar el proceso. Fruto de ello fue su tesis Yodoventiculografía que mereció el Premio Facultad y una mención especial en el Premio Nacional de Ciencias.

En 1933 partió hacia Europa con una beca creada por la Ordenanza Butti para especializarse en Amsterdam, París, y Berlín donde cimentó sus conocimientos. A su regreso en 1933 Arce y Balado lo encargan de la organización del Laboratorio de Neuropatología del Instituto de Clínica Quirúrgica. Así inaugura una forma de ejercer la profesión que mantendrá toda su vida, renuncia a cobrar jugosos honorarios por operar enfermos particulares para mantenerse con los modestos sueldos que cobraba como neurocirujano de hospital a la mañana y como patólogo a la tarde. Actitud que no cambió cuando al fallecimiento de su padre en 1937, siguiendo una práctica del noroeste argentino, como hermano mayor se hizo cargo de educar y mantener a cuatro hermanos menores a los que trajo a vivir con él.

Pero no todo era medicina en la vida de Carrillo. Sus continuas lecturas lo proveyeron de una sólida cultura y su inquietud lo llevará conocer la bohemia de la ciudad, donde fue amigo de muchos artistas y pensadores, entre los cuales su comprovinciano Homero Manzi, los Discépolo, Arturo Jauretche, Raúl Sacalabrini Ortiz y a coleccionar una pinacoteca que llegaría a ser importante.

También en esa época (1939) tuvo un serio inconveniente de salud con fiebre muy alta grandes cefaleas e hipertensión arterial, que según su hermano Arturo pudo haber sido difteria, y de la cual mejoró bajo los cuidados del Dr.Salomón Chichilnisky, íntimo amigo de Ramón a quien luego acompañó en su labor de sanitarista. La aparente secuela fueron las grandes cefaleas que acompañaron al paciente toda su vida.

De esta etapa de neurocirujano y neurobiólogo podemos enunciar algunos de sus trabajos más importantes, a saber: su libro yodoventriculogtafía de la fosa posterior, sus estudios de la tomo radiografía encefálica, de las secuelas alejadas de los traumatismos craneanos, las observaciones sobre la anatomía microscópica del cerebro normal y patológico, las hernias cisternales, la aracnoiditis, y la descripción de una nueva enfermedad llamada papilitis aguda epidémica o enfermedad de Carrillo, entre otros muchos inventos y contribuciones.

Un hecho fortuito será relevante para marcar sus inicios en el sanitarismo: en 1939 ganó el concurso de jefe de neurocirugía del Hospital Militar Central.

En 1937 se crea en la Universidad la Cátedra de Neurocirugía y Carrillo es designado profesor adjunto del titular Manuel Balado. El problema se creó en 1942 con la muerte de Balado y el concurso para reemplazarlo. Carrillo se presentó junto con otro colega más antiguo y finalmente fue nombrado Profesor Titular a los 35 años de edad.

El colega perdidoso no aceptó el resultado y comenzó una campaña de difamación en el ambiente profesional, que debió haber sido muy amarga para Carrillo quien finalmente salió indemne de las calumnias.

En su cargo del Hospital Militar Carrillo trabó amistad con el entonces coronel Perón, quien luego del golpe de Estado de 1943 adquiriría funciones relevantes dentro del gobierno. Carrillo estaba afiliado al partido conservador llamado entonces “Demócrata Nacional”. El médico y el militar compartían muchos puntos de vista respecto de la desigualdad social en el país, sus posiciones nacionalistas, y las soluciones frente a estos y otros problemas.

Un problema que preocupaba a ambos era el siguiente: al revisar a los jóvenes convocados a servicio militar se observaba un alto porcentaje de los mismos que padecían trastornos físicos o mentales que les impedían ser incorporados al ejército y que también los inutilizaban para desempeñarse en la vida civil. Para encontrar alguna solución Carrillo propuso y efectuó un censo de camas de hospital por cada mil habitantes en todo el país. Los resultados del mismo mostraron que la Argentina no cubría con ellas las necesidades mínimas que se necesitaban para ese momento de la medicina. Pero aún peor, la distribución era tan irregular que mientras sobraban camas en Buenos Aires en, por ejemplo, la Gobernación de Misiones había media cama por cada mil personas.

Cabe hacer una aclaración con respecto a estos datos y otros similares que se expondrán, los mismos deben ser interpretados con el criterio de su época. Así pues el número de camas que se necesitaba en esos tiempos suena hoy como exagerado. Pero en la década del 40 y también en la posterior no lo eran. Como los avances médicos no eran los actuales debe representarse que al pedir exámenes complementarios muchos se realizaban con materiales biológicos como las reacciones para la sífilis con suero animal, las de líquido cefaloraquídeo, y otras. Además los post operatorios era más largos y tormentosos, lo que hacía prolongar los períodos de internación necesitándose más camas.

Por éste y otros estudios e ideas propugnadas el neurocirujano Carrillo representó al ejército en 1940 en el Primer Congreso de Población organizado por el Museo Social Argentino.

En la búsqueda de argumentos para sus ideas nativistas Carrillo también se acercó a la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina.

El golpe de Estado de 1943 afectó a múltiples sectores de la sociedad. En el ámbito universitario y de la cultura los sectores ultramontanos del catolicismo cobraron relevancia con la designación como ministro de Justicia e Instrucción Pública de Gustavo Martínez Zuviría. En consecuencia se intervino la Universidad y se designó decano de Medicina a Florencio Etcheverry Boneo. Esta gestión fue corta por la renuncia de Martínez Zuviría, pero en la próxima intervención se designó como decano a un conocido simpatizante nazi, el profesor de Clínica Médica Carlos Waldorp.

En un intento de democratización universitaria el gobierno militar llamó a elecciones de las que surgieron autoridades liberales y pro aliadófilas en el orden internacional, las que pronto chocaron con las autoridades de facto. A raíz de este conflicto se produjo un manifiesto pro democrático y otros hechos que derivaron en sanciones y cesantías. Como en otras Facultades, en Ciencias Médicas renunciaron los miembros del Consejo Directivo y el Decano, con excepción del consejero Carrillo que fue designado Decano interino en septiembre de 1945.

El corto interinato de Carrillo (hasta diciembre de 1945) fue tumultuoso por las manifestaciones de estudiantes nacionalistas y por el rechazo de numerosos profesores hacia el decano. A fines de año se llamó a elecciones universitarias, que nuevamente ganaron los liberales y Carrillo abandonó el decanato. Poco duró esta nueva etapa, en los finales del gobierno militar el Presidente Farrell ascendió al coronel Perón (candidato de las fuerzas armadas para las próximas elecciones) a general. En un hecho independiente también Farrell decretó una nueva intervención de la Universidad. Asimismo Farrell nombró a Carrillo como primer Secretario de Salud Pública.

Como resultado de las elecciones Perón asumió la presidencia y en mayo de 1946 confirmó a Carrillo como Secretario de Salud Pública de la Nación, dependiendo del Presidente en forma directa. Se produjo con ello un cambio rotundo en la concepción del cuidado de la salud por parte del gobierno. Efectivamente, la Secretaría reemplazaba al viejo Departamento Nacional de Higiene, con poderes limitados y dependiendo del Ministerio del Interior que no era un área capacitada para entender en el tema. Ahora el Secretario dependía directamente de la Presidencia como los Ministros y se cumplía con subsanar la contradicción de que en la Argentina había una Secretaría de Ganadería para ocuparse de las vacas y no una Secretaría de Salud para ocuparse de la gente.

Carrillo asumió su Secretaría y comenzó a desarrollar su Plan de Salud Pública. La inmediatez con que lo hizo revela que el nuevo funcionario no era un improvisado. Ya se ha podido apreciar por lo expuesto que Carrillo era poseedor de una inteligencia fuera de lo común. Por la labor desarrollada cabe afirmar que detrás del neurocirujano brillante se ocultaba un hombre cuya talla de sanitarista era resultado de profundos estudios y de una capacidad de gestión admirable.

En 1949, luego de la reforma constitucional la Secretaría de Salud Pública adquiere el rango de Ministerio siempre a cargo de Carrillo. La labor sanitaria desarrollada por la Secretaría y el Ministerio constituyen un continuo por lo cual pasaremos a exponer las labores de ambas en forma conjunta.

Según describe su hermano Arturo el principio de la planificación de Ramón se basaba en concebir a la medicina como a) medicina asistencial b) medicina sanitaria que agrega a la terapéutica la prevención de la enfermedad, c) la medicina social llevada a cabo por un equipo de profesionales y que sería el pináculo del arte médico. Para lograr los cambios necesarios a los fines de llegar al objetivo de máxima, Carrillo necesitó un grupo de técnicos que serían sus inmediatos colaboradores. Seleccionó entonces a aquellos que consideró más capacitados sin que la no pertenencia al peronismo fuera un impedimento. Así además del Dr Chichilnisky o de su hermano Arturo accedieron a puestos de responsabilidad personas como el Dr. Germinal Rodríguez, profesor de Higiene de la Facultad y respetado sanitarista conocido por ser un decidido partidario del socialismo.

Este grupo de trabajo fue aceptado por el Presidente de la Nación, que en esos primeros años mantuvo una confianza ciega en su ministro. Prueba de la aludida confianza fue por ejemplo lo ocurrido con el casamiento de Carrillo, quien a los 40 años se casó con una alumna19 años menor que él, siendo los padrinos Perón y su esposa. De este matrimonio se originaron cuatro hijos que quedaron prematuramente huérfanos de padre por su fallecimiento a los 50 años.

Volviendo a su actividad, una vez elegido el elenco directivo, era necesario crear el organigrama de la nueva Secretaría para poder efectuar las acciones de salud. Acciones de salud que se veían complicadas por ser éste un poder no delegado por las provincias. Lo anterior significaba que el manejo sanitario estaba reservado al criterio de cada gobierno provincial independientemente de la Nación. La oportunidad de que todas las provincias estuviesen gobernadas por el mismo partido y que en la Nación el Secretario fuera una persona de fuerte carácter hizo más sencilla la tarea.

El organigrama ideado por Carrillo y su equipo desdoblaba las funciones en las Administrativas y las Técnico Sanitarias: se cumplía así el atender a las cuatro funciones de la Salud Pública: promoción, protección, restauración y rehabilitación de la salud. Entre los distintos departamentos y direcciones se destacaban los dedicados a la toma de decisión por ejemplo con el relieve dado a la estadística, y a la programación de las campañas.

Si bien en el vértice de la pirámide la centralización era la norma, la ejecución en terreno estaba descentralizada, pues un país tan vasto y variado como el nuestro, la cultura local y las posibilidades de realización debían ser respetadas. Es también importante aquí destacar un hecho que marca la modernidad del pensamiento de Carrillo: recién en 1978 la Organización Mundial de la Salud definió a la Atención Médica Primaria como la herramienta para buscar la Salud Para Todos.

Uno de los pilares de la intervención en la comunidad en esta doctrina son los Centros de Salud, que la Secretaría de Carrillo se adelantó a poner en práctica inaugurando los primeros cincuenta Centros en 1949. Así las dos puntas del sistema sanitario eran atendidas: las camas de hospital y la medicina ambulatoria para la que llegó a imaginar la atención en el domicilio del paciente. Como contrapunto a las tareas de ejercicio profesional, se crearon asimismo los Institutos de Investigación y Tratamiento como por ejemplo los de Higiene Social. Higiene Industrial, Enfermedades Tropicales y Paludismo Fisiología del Deporte, y Sanidad de Fronteras entre otros.

Es sabido que el gasto en medicamentos es un pesado componente del presupuesto de salud. Al mismo tiempo la multiplicidad de presentaciones farmacéuticas y de combinaciones de fármacos no siempre son útiles a los fines de poner orden en dicho gasto. Estas y otras causas llevaron a la creación de la EMESTA (Especialidades Medicinales del Estado) o sea la fábrica nacional de medicamentos a bajo precio en 1947.

Todas las medidas mencionadas no constituyeron intentos solitarios de la gestión sino que iban articulando un Pan de Salud que se publicó en varios tomos con extensa documentación y bajo el nombre de Plan Analítico de Salud Pública de 1947. Este plan fue presentado al Congreso Nacional en ese mismo año siendo la base de las leyes 13.012 y 13.019 que le dieron estatuto legal a las nuevas ideas. A partir de estos principios puede ser válido considerar que en la historia de la medicina argentina se cerraba la ilustre etapa de los médicos higienistas para comenzar la de los sanitaristas.

Los logros de Carrillo y su equipo fueron demasiados para ni siquiera poder enumerarlos por lo que brevemente se pasará revista a algunos de ellos. Entre las endemias erradicadas la más significativa fue la del paludismo. En unión con Juan Carlos Alberto Alvarado, médico jujeño especializado en Europa, se pudo comprender que la biología del mosquito Anofeles argentino era distinta del europeo. Con la campaña de dedetización de hasta el último rancho del NOA la Argentina fue el primer país en erradicar por completo una endemia palúdica.

Ésta fue la mejor pero no la única campaña de las Luchas Sanitarias.

La falta de camas que él había puesto de relieve se revirtió lo mismo que su mala distribución. Carrillo recibió al inicio un país con 66300 camas y a su partida ella habían aumentado a 132.000. Entre hospitales y centros de salud su gestión inauguró casi 500 instituciones. El interés que depositaba en esta rama se complementa con su libro Teoría del Hospital, que aún hoy es de útil consulta.

Durante los primeros cinco años de su mandato se abrieron casi treinta Institutos de investigación y asistencia. También las enfermedades del trabajo y la higiene ambiental fueron motivo de su preocupación aunque en los años finales, al quitar al Ministerio el poder de sancionar a los infractores su gravitación en el tema fue menor.

Finalmente cabe mencionar su interés en la Educación para la Salud, la instauración de la vacunación obligatoria, la desratización, y la alimentación saludable.

Para llevar a cabo todas estas tareas se precisaba la colaboración de un personal profesional y de técnicos provistos de la necesaria formación que, obviamente, el país no poseía. A los fines de suplir las falencias de crearon la Carrera de Sanitarista en Santa Fe y las Escuelas de Visitadores de Higiene, Bioestadígrafos, Administradores Hospitalarios, e Inspectores Sanitarios. Se dictaron cursos de posgrados y se organizó la Biblioteca del Ministerio de Salud Pública que fue confiada a un sabio universal como lo era el Dr. Desiderio Papp.

Al mismo tiempo el Ministerio tuvo que relacionarse con la Fundación organizada y dirigida por la esposa presidencial. Como ejemplo de dicha colaboración podremos citar el Tren Sanitario de 1951 o los campeonatos de fútbol infantil.

Avanzados los primeros años de la década de 1950 el país comenzó a tener problemas en el sector económico y a sufrir por la fuerte polarización entre peronistas y antiperonistas. Carrillo, sin dejar de ser leal al gobierno, hizo públicas algunas sugerencias críticas a la política del Ejecutivo. Ésto fue tomado como una deslealtad hacia el Presidente quien, obligado además por la falta de fondos, comenzó a cortar el presupuesto de Salud Pública, y a quitar la confianza que depositaba en su Ministro.

La escasez de recursos afectó el desarrollo del plan de salud, en momentos en los que es posible que Carrillo hubiera propuesto el avance hacia la etapa de “medicina social”, que se ha mencionado al hablar de los principios que regían su accionar. Se sumó a ello la grave desinteligencia entre Carrillo y el Vicepresidente Teissaire. Por todas esas causas Carrillo presentó su renuncia al cargo a mediados de 1954.

Ya desligado del gobierno Carrillo continuó con su cargo de Profesor de Neurocirugía hasta octubre del mismo año, en que acepta una beca para concurrir con su familia a los Estados Unidos. Cumplida la misma debía regresar por vía marítima, pero una serie de inconvenientes con la empresa naviera hicieron que quedara varado en el país del norte.

Como se comentó Carrillo nunca ejerció la profesión en forma privada, vivía entonces de sus sueldos y no tenía casi ahorros. En junio de 1955 escribe a una hermana describiendo su situación, allí no tenía relaciones, el dinero se le había acabado y lo desalojarían de la pieza de hotel donde vivían él, su esposa y los cuatro hijos. Se veía así obligado a pedir que le enviaran dinero. La situación se agravó después de la revolución de 1955, donde fue acusado de delitos varios, sus pocos bienes confiscados y su casa allanada.

Viviendo de la caridad de pacientes y amigos finalmente consiguió por medio del Senador republicano estadounidense Joseph Mc Carthy un puesto como médico en una mina en la selva del Amazonas a dos días del poblado más cercano que era Belem do Pará. Las precarias condiciones de su trabajo empeoraban pues el viaje a la mina se hacía en avioneta y Carrillo tenía fobia a volar.

No obstante se hizo cargo de la “sanidad” de una mina con varios cientos de mestizos trabajando hacinados junto a sus familias. No obstante siguió pidiendo libros a sus familiares y allí terminó de escribir lo que consideraba su obra maestra la Teoría General del Hombre, cuyo manuscrito se encuentra impreso en portugués. También recibía algunas propuestas sobre todo de universidades norteamericanas pero ninguna se concretó, tal vez por un detalle curioso: una persona tan inteligente sin embargo no poseía el don de lenguas. Carrillo podía leer en inglés pero cuando debía expresarse lo hacía en forma harto defectuosa.

Su inquietud lo llevó asimismo a solicitar de incorporarse gratuitamente al hospital de la pequeña Universidad de Para do Belem. Luego de muchos inconvenientes le hicieron un lugar en el hueco de una escalera donde atendía. Este extraño médico Carrillo no era tenido en cuenta para ninguna actividad, pero algún médico joven lo consultó una vez por un caso a presentar al Ateneo. Con los consejos de Carrillo el joven colega estuvo tan brillante que le preguntaron quién lo había asesorado. Así los médicos incorporaron a Carrillo a su grupo y poco después se enteraron de su estupendo curriculum. Desde entonces Carrillo pasó a ser un respetado miembro de la sociedad paraense.

Pero no todo era quietud en el hogar de Carrillo, su hipertensión estaba descontrolada y las grandes cefaleas eran torturantes para el paciente que preveía su muerte cercana. Su pronóstico no fue errado, en noviembre de 1956 sufrió un derrame cerebral del cual derivó su muerte el 20 de diciembre de ese año.

Durante el gobierno militar de un gran antiperonista como lo era el general Lanusse, los restos de Carrillo fueron repatriados y de allí en más se rindieron a su nombre honores múltiples.

Autor: Prof. Dr. Abel Luis Agüero

Director del Instituto de Historia de la Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas (U.B.A.)

Es un lugar común cuando se trata de biografiar a Carlos Justiniano Ribeiro das Chagas mencionar que es prácticamente imposible en el campo de las enfermedades infecciosas encontrar otro autor que haya descubierto una enfermedad con su agente etiológico, su reservorio, su vector, su huésped, sus principales manifestaciones clínicas, su evolución a la cronicidad, y los principios de su epidemiología. Esta monumental obra que realizó Carlos Chagas merece entonces que estos conceptos se repitan en homenaje a su labor.

Carlos Chagas nació el 9 de julio de 1879, como el primero de cuatro hermanos en una hacienda cafetalera de Minas Gerais, que habían adquirido sus padres no muy lejos de otra que pertenecía a su familia materna.

Brasil se encontraba entonces gobernado por el Emperador Pedro II. Existía aún la esclavitud y las grandes y medianas fazendas eran gobernadas por sus dueños en un sistema cuasi feudal. En ese mundo rudo y a veces violento el padre de la familia cumplía el rol masculino tradicional. Pero su padre, de bastante más edad que su madre, falleció cuando él tenía cuatro años de edad.

Esto significó un duro golpe para la economía familiar, pues se consideraba que una mujer con cuatro niños menores no podría imponer el respeto, y en su caso el miedo, necesario para mantener las cosas en orden.

Sin embargo Mariana Ribeiro se negó a desprenderse de la plantación y con cierta ayuda familiar la vida continuó.

Ya en edad escolar Carlos fue enviado por su madre a educarse en un Colegio Jesuítico en San Pablo pero ocurrió un incidente que interrumpió sus estudios.

En 1888, en el último año de su gobierno el Emperador abolió la esclavitud y corrieron diversas noticias de rebeliones de esclavos.

Carlos con nueve años y un amigo sintieron que debían ir a sus casas para proteger a sus familias y escaparon del colegio. No tardaron mucho en ser descubiertos y devueltos a sus familias, por lo que su madre lo mudó a un colegio cercano donde terminó sus estudios preparatorios.

En 1895, apenas ingresado en la Facultad de Ingeniería, tuvo una larga enfermedad que lo regresó a su hogar. En su convalecencia un tío médico lo convenció de anotarse en Medicina, y en 1896 ingresó en la Facultad del ramo de Río de Janeiro.

En ese momento Río no era la pujante ciudad actual, según J. Leonard (Bol Of Sanit Panam 1103(3) 1991) la población (supuestamente registrada) del Brasil rondaba los 10 millones de personas y Río de Janeiro era un reservorio de fiebre amarilla, peste bubónica, malaria y otras enfermedades tropicales que debieron mostrar al joven estudiante el mal estado sanitario de su patria. Además, la ciudad carecía de electricidad y mostraba otras falencias.

Durante seis años Chagas fue un aplicado estudiante recibiéndose de médico en 1902. Uno de sus ex profesores le dió en ese momento una carta de recomendación para Oswaldo Cruz (1872-1917), que ese año inauguraba el Instituto Seroterápico conocido como de Manghinhos por el barrio en que se hallaba. En dicho Instituto elaboró su tesis doctoral intitulada Estudios hematológicos en el Paludismo, e inició su amistad con Cruz que sólo era siete años mayor que él.

Curiosamente Chagas no se quedó a trabajar en Manghinhos, sino que se trasladó al puerto de San Pablo para contener una epidemia de malaria que se había desatado. Allí introdujo para combatir al mosquito el uso del piretro. Su éxito fue tan grande que se adoptó el método en Brasil y gran parte de occidente.

Retornó a Manghinhos en 1906 desde donde realizó el resto de su carrera. Le fue encargada la lucha antimalárica en la cuenca del río das Velhas donde la enfermedad impedía el tendido de vías férreas.

Allí pudo observar, fuera del medio urbano, las condiciones de vida de la población pobre del Brasil.

Así respondiendo a un pedido del gobierno Chagas y un ayudante se establecieron en el mísero pueblo de Lassance e instaló el laboratorio y el consultorio en un vagón de ferrocarril.

Con las medidas impuestas por Chagas la epidemia cesó, pero era evidente que, de no modificarse las condiciones medioambientales, en cualquier momento la enfermedad volvería a instalarse. Es por ello que Chagas y su ayudante de apellido Penna, hicieron base en Lassance y desde allí observaron la ruta de los trazados ferroviarios futuros. Allí describieron el paludismo, deficiencias múltiples y aún enfermedades no diagnosticadas por falta de medios.

En esa gira por los diversos campamentos ferroviarios, Chagas conoció a un ingeniero que le llamó la atención acerca de un ectoparásito hematófago de hábitos nocturnos. Se trataba del que los naturales de la zona llamaban el barbeiro por su afición a picar en la cara, una de las zonas más finas de la piel.

Chagas y Penna lo identificaron como Panstrongylus megistus y Chagas decidió estudiar su ciclo biológico. Este insecto habitaba en las grietas del adobe que con barro y paja se construían las chozas para uso humano, así como entre la caña y las hojas de palma con que las techaban. Disecando su aparato digestivo Chagas encontró flagelados en el mismo. Los flagelados en la sangre de diversos animales ya habían sido conocidos a mitad del siglo XIX, pero para ver la importancia del descubrimiento Chagas remitió los preparados al Instituto Oswaldo Cruz.

Recibidos por Cruz dichos elementos fueron inoculados en una larga serie de animales demostrándose que los mismos se pudieron extraer de los animales inoculados y volver a cultivar.

Se había identificado entonces un agente patógeno al que Chagas llamó Esquizotripanum cruzi en honor a Cruz, y que hoy se conoce como Tripanosoma cruzi. Pero no solamente este trabajo estaba hecho: también se había identificado el vector, y la posibilidad de infestación y la recuperación del flagelado de la sangre de animales infectados.

Chagas publicó junto a Cruz estos resultados en El Brasil Médico en diciembre de 1908. En realidad, no hubiera correspondido el lugar de la publicación pues la misma se refería más a las ciencias naturales que a la medicina. Pero es de suponer que en Brasil no hubiese un lugar más adecuado que el ya dicho.

Además, pronto el caso entraría en el campo médico cuando Chagas descubrió una bebita de pocos meses en enero de 1909 con fiebre, adenomegalias, hígado y bazo palpables, y en cuya sangre aparecían los flagelados.

Avisado Oswaldo Cruz una semana después hizo el anuncio en la Academia de Medicina del Brasil, que envió una Comisión a Lassance donde confirmó los hechos y decidió dar un nombre a la nueva enfermedad. Se optó por unanimidad llamarla Enfermedad de Chagas en honor a su descubridor. Los honores se multiplicaron Chagas fue nombrado miembro de la Academia de Medicina de Brasil; en el exterior su reconocimiento fue unánime.

En 1912 se le otorgó el Premio Schaudinn dado cada cuatro años al mejor descubrimiento de patología parasitaria.

Por esa misma época (1917) comenzó una relación epistolar con Bernardo Houssay que se mantuvo por décadas.

Una vez descubierta la nueva enfermedad Chagas se dedicó a estudiarla y describirla. En 1909 apareció en las Memorias del Instituto Oswaldo Cruz su artículo Nova tripanossomiase humana en la cual describe la forma aguda de la enfermedad, aunque posiblemente sospechase también la crónica que no tenía entonces definida. Acompañado por el laboratorio desde Manghinhos realizaba estudios hematológicos, biológicos, anátomo-patológicos y otros semejantes.

Respecto a la forma crónica le llamó la atención la bradicardia con extrasístoles y el bocio que parecían tener los pacientes, atribuyendo al bocio los trastornos cardíacos hasta que desechó la idea. Afirmación que se confirmó cuando una autopsia en Manguinhos hecha por el afamado patólogo Vianna mostró que en el miocardio del paciente existían colonias de Tripanosomas.

En 1903 los estudios eléctricos cardíacos se vieron renovados por la invención del electrocardiógrafo por parte del profesor Willem Einthoven (1860-1927), y por su posterior comercialización de los primeros aparatos hacia 1908.

Desde 1922 Chagas poseyó un electrocardiógrafo con el cual tuvo la posibilidad de registrar las arritmias de los cuadros crónicos de los pacientes y completar su estudio. Asimismo, fue Chagas quien descubrió que el armadillo era el reservorio natural de los T. cruzi.

Finalmente, y cuando los estudios inmunológicos estaban en sus rudimentos fue Chagas el primero que sugirió la hipótesis de que las lesiones crónicas podrían tener ese origen. (Pedro Reyes López. Archivos de la Sociedad de Cardiología de México. Vida y obra de Carlos Chagas a 100 Años de la descripción de la enfermedad de Chagas Mazza. Vol. 79 N°4 1979).

Puede decirse que Chagas no prestó tanta atención a los casos de megaesófago o de megacolon que también ocurren en su enfermedad, pero en su apoyo está la indagación que realizó acerca del medio social de los afectados. La misma se plasmó en la obra Epidemiologia no vale de amazonas escrita junto a Oswaldo Cruz en 1913.

Mientras aparecían algunos casos aislados en otros países de la misma enfermedad, que confirmaban su existencia, pero con diversos vectores: 1911 Argentina y El Salvador, 1919 Venezuela, 1924 Uruguay, 1931 Panamá, etc.

En 1917 muere Oswaldo Cruz y Chagas pasó a dirigir el Instituto, lo que implicaba que debía trasladarse a Río y ocuparse de los numerosos asuntos sanitarios que implicaba el nuevo cargo.

Además, a sus obligaciones agregó de 1920 a 1924, el cargo de Director de Sanidad Pública. Durante su gestión debió implementar en 1918 la lucha contra la pandemia de Gripe Española, y luego cuestiones como la lepra, la tuberculosis, las endemias, o las enfermedades de transmisión sexual. Creó la Escuela de Enfermería, y difundió la especialización en Medicina Tropical.

Todas estas actividades ocuparon mucho del tiempo que Chagas dedicaba a la investigación; además el concepto de Enfermedad de Chagas fue cuestionado por diversos autores. Así por ejemplo se negó la existencia de la misma en el Chaco Argentino pese a que abundaban los Triatomas infectados. Lentamente el Mal de Chagas pasaba a convertirse en una discutible rareza. Probablemente el error de los investigadores consistió en que se buscaba la confirmación de la enfermedad en la detección de los triatomas en la sangre de los pacientes, ignorando que este hecho se produce pocos días durante la fase aguda y no en la crónica.

Además de todo lo anterior pesaba el hecho de que la enfermedad de Chagas era un constante reflejo de lo desatendida que estaba la calidad de vida en el interior del Brasil. Lo cual revelaba la desidia que los respectivos gobiernos tenían para las poblaciones menos favorecidas; la difusión de datos que mostraran este hecho no era interés de la política. Ésto puede explicar porqué la candidatura de Chagas al Premio Nobel en los años de 1913 y 1921 fue rechazada por los médicos y políticos brasileños.

Chagas mismo no ignoraba la situación. En una carta dirigida a Mazza que era en esos momentos su más firme partidario de expresaba en estos términos: Hay un designio nefasto en el estudio de la tripanosomiasis. Cada trabajo, cada estudio apunta un dedo hacia una población desnutrida que vive en malas condiciones, apunta hacia un problema económico y social que a los gobernantes les produce tremenda desazón, pues es testimonio de incapacidad para resolver un problema tremendo. No es como el paludismo un problema de bichitos en la naturaleza…Es un problema de vinchucas que invaden y viven en habitaciones de mala factura, sucias, con habitantes pobres, ignorados, mal nutridos y envilecidos, sin esperanza ni horizonte social y que se resisten a colaborar. Hable de esta enfermedad y tendrá gobiernos en contra… (Pedro Reyes López. Opus cit.).

Chagas continuó defendiendo la importancia de su enfermedad hasta su muerte súbita el 8 de noviembre de 1934.

No obstante los estudios de Mazza comenzaban a dar sus frutos: el mismo año de la muerte de Chagas y en el mismo Chaco Argentino donde años antes se decía que no existía el mal, demostró que el mismo era común entre los pobladores y un problema que aún hoy reclama su solución.

Autor: Prof. Dr. Abel Luis Agüero

Director del Instituto de Historia de la Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas (U.B.A.)

Quien fue nuestra primera médica nació en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1859 en Buenos Aires descendiente de una familia de inmigrantes. Su abuelo (William Grierson) era un escocés que en nuestro país residía en la colonia Santa Catalina en Monte Grande, única colonia escocesa en la Argentina. Su hijo, padre de Cecilia, se llamaba John Parish Robertson Grierson. Su ascendencia celta británica se completaba con su madre Jane Duffy que era de origen irlandés. Cecilia fue la mayor de seis hermanos del matrimonio (otra mujer y cuatro varones) y sus progenitores, siguiendo una costumbre traída de Europa, eran propensos a la educación de sus hijos incluso de las hijas mujeres. Es así que en un ambiente de ideas liberales todos crecieron en una casa con abundante biblioteca.

Cecilia pasó sus primeros años en el Uruguay y luego se mudó a Entre Ríos donde su padre era hacendado. A los seis años concurrió en Buenos Aires a un colegio inglés donde terminó su educación primaria.

Pero los buenos tiempos estaban para acabarse para los Grierson, la guerra de López Jordán en 1870 afectó los negocios paternos, y dos años después su padre falleció cuando ella contaba con 12 años. De regreso a su hogar empobrecido y con cinco hermanos menores, su madre para subsistir abrió en lo que quedaba del campo familiar una escuela rural. La maestra era Cecilia que con catorce años aún no tenía título habilitante.

Estabilizada la economía de su casa un año más tarde se trasladó a Buenos Aires para recibirse de Maestra Normal, profesión que en la época era bien vista para señoritas. Mientras estudiaba se mantuvo trabajando de institutriz. Como dato curioso confesó que tuvo que alargarse las faldas para parecer mayor. Finalizados sus estudios en 1878, su primer empleo fue el de maestra de la Escuela mixta de San Cristóbal otorgado por el Director de Escuelas Domingo Faustino Sarmiento. Gracias a su ayuda económica su familia también se trasladó a esta ciudad.

Todo parecía acomodado entonces. Cecilia manifestaba en sus cartas su decidida vocación docente y su alegría por estar junto a los suyos, pero un desdichado suceso turbó la paz. Su mejor amiga, Amelia Kening falleció en plena juventud, el golpe fue tan grande que por ello Cecilia decide estudiar medicina.

Conviene aquí hacer una digresión. Tal vez por los misterios de la sensibilidad humana también la muerte de una amiga íntima hizo que a principios del siglo XIX Elizabet Blacwell (considerada la primer mujer médica moderna de occidente) también decidiera dedicarse a nuestra profesión.

La decisión era por demás audaz para la época. Hasta desde un punto de vista moral ¿cómo una mujer iba a ver a un hombre desnudo que no fuera su esposo? Además las mujeres eran consideradas inferiores emocionalmente y de forma intelectual, como le contestaron por esa época a Mme. Déjerine (neuróloga esposa del gran neurólogo) varias universidades francesas. Aún en Estados Unidos, que se proclamaba tierra de libertad, el ingreso de Elizabet Blacwell a la Facultad fue puesto a votación de los estudiantes quienes creyendo que era una broma contestaron afirmativamente. Si hubieran sabido que era en serio posiblemente otra hubiera sido la respuesta.

En la Universidad de Buenos Aires había ya un antecedente: en 1882 Élida Passo tuvo que recurrir a la justicia para poder ingresar a la Facultad de Medicina. Recibida de farmacéutica era una estudiante avanzada de medicina cuando falleció de tuberculosis.

En realidad salvo el prejuicio no había ninguna norma que impidiera a las mujeres ingresar a los estudios superiores, pero sí había un obstáculo administrativo. Para ingresar a la Facultad había que tener aprobado latín, materia que se dictaba en el bachillerato cuyos estudios solamente se seguían en colegios para varones.

Luego de una larga polémica finalmente Cecilia Grierson fue admitida en 1883. Es probable que su presencia en un ambiente exclusivamente masculino haya permitido desprecios y bromas groseras, pero no se sabe hasta cuánto. Al subir a la tribuna años después para defender su tesis, la Dra. Grierson en su introducción primero animó a otras mujeres a seguir su ejemplo, pero también agradeció las atenciones de sus compañeros a los que consideró como casi hermanos.

Durante seis años Cecilia cursó los estudios médicos desempeñándose asimismo como ayudante de histología. Las prácticas obligatorias de la carrera las realizó en el Hospital Escuela (llamado más adelante Hospital de Cínicas) donde conoció como profesor a Juan B Justo, y en 1888 tomó el cargo de practicante menor en el Hospital de Mujeres (hoy Rivadavia). En 1886 actuó como practicante en la Casa de Aislamiento durante la gran epidemia de cólera que afectó entre otros lugares del país a Buenos Aires

Egresada en 1889 defendió su tesis de doctorado, en ese tiempo obligatoria, intitulada Hístero ovariectomias ejecutadas en el Hospital de Mujeres entre 1883 y 1889. En la misma además de los aspectos clínico-quirúrgicos se ocupó también de los trastornos de conducta que, en su observación sufrían las pacientes intervenidas. Cabe recordar que para la época se suponía que la histeria era una enfermedad femenina en la que el útero tomaba parte en su etiología.

También entre sus intereses figuraba la relación con el Círculo Médico Argentino que era una entidad formada por los médicos más jóvenes y que propendía al adelanto de los conocimientos. En su seno creó la Escuela de Enfermeras, primera en América Latina en 1886 o sea antes de recibida, a la que dotó de un plan de estudios formal y en la cual instauró la obligatoriedad de un uniforme, elemento éste que prevenía la falta de higiene producida por la atención de los pacientes en ropa de calle. Dirigió esta Escuela hasta 1913.

También hacía falta que la novel médica se incorporara a un hospital para lo cual se adscribió al hospital San Roque (hoy Ramos Mejía) donde no pudo ser cirujana simplemente por su condición de mujer. Se orientó entonces a la obstetricia y la ginecología.

En 1891 fue miembro fundador de la Asociación Médica Argentina en la que al año siguiente creó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios más tarde fusionada con la Cruz Roja Argentina. Otra de sus creaciones fue la Asociación Nacional Obstétrica de Parteras para propender a la formación de las antiguas comadronas, las que instruía a través de la Revista Obstétrica que comenzó a publicarse en 1901.

Fue asimismo Vocal de la Comisión de Sordomudos, Secretaria del Patronato de la Infancia, e Inspectora del Asilo Nocturno.

En 1900, siguiendo sus ideas feministas, fundó el Consejo Nacional de Mujeres de la República Argentina, al que renunció en 1910 por sentir que se había convertido en una institución para el prestigio de las que lo integraban y no para los fines fundacionales. También se deben a su esfuerzo la creación de la Escuela Técnica del Hogar y el Liceo de Señoritas, siempre propendiendo a la elevación de la mujer en la sociedad. Curiosamente también formó parte del grupo fundador de la Sociedad Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social. Cabe aclarar que la biotipología, ideada por el endocrinólogo italiano Nicola Pende, era en realidad una teoría que pretendió superar a las ideas lombrosianas y que tuvo su auge a principios del siglo XX en nuestro medio para luego ser descartada. Es de suponer que todas estas ideas que finalizaban en una discriminación fatalista de las personas no concordaban mucho con el pensamiento de Grierson.

Como publicista su obra Masaje Práctico de 1897 la coloca junto con el Dr. Ernesto Aberg como los precursores de la kinesiología argentina. Otras de sus obras son: Educación de la Mujer, Primeros Auxilios en Caso de Accidentes e Indisposiciones Repentinas, La Educación del Ciego y Cuidado del Enfermo, Guía de la Enfermera y Cuidado de Enfermos, y otras más.

Lo que sí le fue negado a la Dra. Grierson fue la docencia universitaria. Siendo una joven de 35 años se presentó a concurso para ser profesora substituta para la cátedra de obstetricia para parteras. Pero ese concurso fue declarado desierto y no hay porqué dudar de la afirmación de Grierson de que lo fue ante la evidencia que ella debió ser la ganadora. En esa época los médicos habrán sentido terror de pensar en una mujer jefa de cátedra o a cargo de una jefatura de sala. Pese a este amargo rechazo Cecilia Grierson no cejó en su deseo docente. En 1904 y en1905 dictó en la Facultad dos cursos de Gimnasia Médica y Kinesiterapia, precursores de los que después sería esa profesión; además fue docente adscripta de la Cátedra de Física Médica y Obstetricia. Aunque no fue una actividad docente universitaria cabe destacar que fue miembro del Consejo Nacional de Educación de 1892 a 1899.

La incansable Cecilia Grierson tuvo tiempo para dedicarlo a sus tareas feministas. Políticamente, en un tiempo en que las mujeres no votaban, era miembro del partido socialista. Hizo viajes a Europa y a Cuba. En el viejo continente participó del Congreso Internacional de Mujeres realizado en Londres en 1899, donde fue nombrada vicepresidenta. Regresada a Buenos Aires fundó junto a Petrona Eyle y Elvira Rawson de Dellepiane (otras pioneras de los estudios médicos) la Asociación de Mujeres Universitarias en 1910, y posteriormente presidió el Primer Congreso Feminista Internacional de la República Argentina. Gracias a sus gestiones consiguió algunas mejoras del estatus femenino: de incapaces legales como se consideraba a las mujeres Grierson y otras feministas consiguieron que fueran capaces de manejar sus dineros propios y otros avances similares, pero aún el derecho de voto les fue negado.

En 1913 renunció a la dirección de la Escuela de Enfermería al cumplir 25 años de médica, y en 1914 dejó sus actividades docentes para jubilarse con una magra pensión.

En 1924 su interés se volcó al estudio de las aves argentinas haciéndose miembro de la Sociedad Ornitológica del Plata. En sus últimos años se le declaró un cáncer de útero, enfermedad que tanto había estudiado en su tesis doctoral. Se trasladó entonces a Los Cocos en la Provincia de Córdoba donde falleció el10 de abril de 1934, aunque fue inhumada en Buenos Aires.

Autor: Prof. Dr. Abel Luis Agüero

Director del Instituto de Historia de la Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas (U.B.A.)

Si Carlos Chagas es el indiscutido descubridor de la enfermedad que lleva su nombre no caben dudas acerca de que, dado el letargo en reconocer si dicha enfermedad existía, y de su importancia en difundir su conocimiento, la acción de Salvador Mazza fue determinante para insertarla en el panorama sanitario mundial.

Hoy el Mal de Chagas configura una importante endemia americana que se extiende desde el sur de los Estados Unidos hasta la mitad norte de la Argentina. Afecta entre seis a ocho millones de personas especialmente de la clase humilde y presenta uno de los desafíos médico-sociales más importantes de la región. El haber iniciado los estudios acerca de la seriedad de este problema, y su difusión entre los médicos y la sociedad, es el logro más conocido de la acción de Salvador Mazza y la justificación evidente de la denominación de Enfermedad de Chagas-Mazza.

Nació Salvador Mazza el 6 de junio de 1886 en la Provincia de Buenos Aires, hijo de una pareja de inmigrantes sicilianos de muy escasos recursos y pasó parte de su infancia en Rauch. Pese a ello la generosidad de nuestro país, con su entonces de avanzado sistema de educación pública gratuita, le permitió acceder a su formación intelectual. De inteligencia precoz a los diez años de edad Mazza pudo terminar la escuela primaria e ingresar al prestigioso Colegio Nacional de Buenos Aires.

Concluido su ciclo secundario su primera elección fue la de ser oficial de la Armada Argentina. Pero su ingreso a la Armada se frustró en su examen de salud. Se ignora la causa del rechazo, pero es de especular que en aquellos tiempos el examen visual de ingreso debía ser perfecto. Mazza por el contrario presentaba una acentuada miopía.

No pudiendo ser marino se decidió por anotarse en la Facultad de Medicina de Buenos Aires en 1903. Por su endeble situación económica debió realizar algunas tareas para aliviarla entre la que se destaca la de Inspector Sanitario. Ejerciendo ese cargo ejecutó campañas de vacunación y otras actividades afines en la Provincia de Buenos Aires.

Se recibió de médico en 1910 y se doctoró al año siguiente con una tesis sobre Formas nerviosas y cutáneas del aracnoidismo apadrinada por Francisco de Veiga.

En 1914 se casó con Clorinda Brígida Razori, hecho que tuvo una importancia fundamental no solamente para su vida personal sino para la ciencia.

Clorinda no había finalizado sus estudios de maestra normal pero era culta, seria en sus tareas y hablaba varios idiomas y se convirtió en su asistente acompañando a su marido el resto de su vida. También suavizaba un grave defecto de su esposo: Mazza era irascible y cuando se enojaba podía tener expresiones por demás hirientes; además su contracción al trabajo era casi espartana, y cuando fue jefe exigía un verticalismo estricto. Forma de ser que le valió fuertes sinsabores y que justificaba una anécdota que decía que al casarse un viejo profesor le dijo a su esposa “Yo le enseñé medicina pero vos vas a tener que enseñarle educación”.

Poco después de recibido Mazza comienza a prestar servicios en el Laboratorio Bacteriológico Nacional (después Instituto Malbrán). Luego de una breve estadía en ese laboratorio se le encomendó atender el laboratorio del Lazareto de la isla Martín García.

El aluvión inmigratorio de nuestro país, con entrada por el puerto de Buenos Aires, conllevaba el peligro de que con los inmigrantes aparecieran epidemias en la República portadas por los mismos. Por ello se realizaban controles sanitarios antes del desembarco, y cuando aparecía un enfermo o un sospechoso de serlo se lo internaba en el pontón flotante Enrique del Visso y al resto de la tripulación se la mantenía en cuarentena en el Lazareto de Martín García.

Durante esa cuarentena en el Lazareto se buscaba la existencia de portadores sanos de las enfermedades que pudieran tenerlos, especialmente de cólera, varios de estos casos fueron encontrados por Mazza durante su desempeño.

En 1913 fue contratado para trabajar en el Laboratorio Bacteriológico el investigador germano Rodolfo Kraus, experto en vacunas y sueros.

Mazza comenzó a colaborar con ese maestro produciendo una vacuna antitífica para las fuerzas armadas argentinas conocida como la Kraus-Mazza. Paralelamente continuó manteniendo una relación académica con el Círculo Médico Argentino y con la Sociedad Argentina de Higiene Pública e Ingeniería Sanitaria de las cuales era socio, y donde publicó sus primeros escritos científicos.

En 1915 Mazza se incorpora como teniente primero a la Sanidad Militar al ser designado como jefe del Laboratorio del Hospital Militar Central. En este nuevo cometido su labor es tan destacada como para merecer que el Ejército lo comisione al año siguiente para un viaje a Europa donde, en plena 1°Guerra Mundial, debió estudiar todo lo atinente a la Sanidad Militar.

En Austria Hungría observa la organización de los hospitales de campaña móviles, elemento que, tal vez, fue uno de los que inspiró el futuro tren sanitario de la MEPRA. En Barcelona conoce a Jaime Ferrán famoso por haber inventado una vacuna anticolérica que produjo una cierta protección en los inmunizados, y en Berlín toma contacto con Augusto Wassermann creador de una reacción diagnóstica para la sífilis.

En el curso de esta gira conoció a Carlos Chagas que venía de descubrir la tripanosomiasis americana.

Vuelto al país ingresó como profesor suplente en la Cátedra de Bacteriología cuyo titular era Alois Bachmann. Además, pidió su baja del ejército para aceptar el puesto de Director del Laboratorio Central del Hospital de Clínicas, puesto que ocupó hasta 1922. En ese año a raíz de un problema con un subordinado, en el cual no fue apoyado por las autoridades, presentó su renuncia.

Ya integrado a la comunidad científica de nuestro medio participó de Congresos y colaboró en una obra llamada “Etiología, profilaxis y tratamiento específico de las enfermedades infecciosas del hombre y de los animales” en la cual intervinieron entre otros las plumas de Kraus, Penna, Houssay, Bachmann, Malbrán y otros científicos señeros. También fue delegado por nuestro país al congreso de Higiene, Microbiología y Patología de Río de Janeiro y presidió la Sociedad Argentina de Higiene y Microbiología, filial de la Asociación Médica Argentina.

El segundo viaje de Mazza a Europa se produjo a inicios de 1923 y tuvo como motivo principal estudiar lo que entonces se llamaban “enfermedades coloniales o exóticas”. Su primera estancia fue en el Instituto Pasteur de París donde trabó relación con Émile Brumpt, quien sostendría la evidencia de que la infección chagásica entra al organismo por la defecación simultánea a la picadura de la vinchuca y es favorecida por el rascado que produce la picazón. Se debe también a este parasitólogo la posterior invención del método de Bumpt usando vinchucas libres de tripanomiasis para el diagnóstico del Chagas. Posteriormente a su estadía parisina, Mazza pasa a visitar otros Institutos Pasteur instalados en las entonces colonias africanas francesas, y es en el Instituto de Túnez donde conoce a Charles Nicolle, quien ya había descubierto que el principal vector del tifus era el piojo y que por sus descubrimientos sería Premio Nobel 1928.

Mazza decide seguir en sus futuras tareas la metodología de investigación de Nicolle, especialmente la de trabajar en laboratorios instalados en las zonas endemo-epidémicas donde se producían los hechos. Luego de su estancia africana Mazza visitó la Escuela de Medicina Tropical en Inglaterra y diversos laboratorios alemanes para volver al país en 1924.

En su retorno a la Argentina aparece la ayuda del profesor José Arce, que pese a ser cirujano y ocuparse de temas médicos completamente separados, tuvo la grandeza de reconocer en Mazza a un talentoso investigador necesitado de apoyo. Así pues a su arribo fue nombrado Director del Laboratorio y Museo del Instituto de Clínica Quirúrgica del Hospital de Clínicas. Al año siguiente también con el apoyo de Arce y de otras importantes figuras médicas, Nicolle es invitado a venir al país arribando en octubre de 1925. Tras dar la serie obligada de conferencias acerca de sus investigaciones, el sabio francés busca la que, tal vez haya sido su principal fuente de interés: la ida al interior del país en busca de nuevas enfermedades regionales o sea “exóticas”. Así estuvo en Salta y Jujuy donde recolectó material antes de su vuelta a Túnez y entusiasmó a Mazza y a los profesores con los que trabó relación para el estudio de las enfermedades de la “Argentina profunda”.

Seguramente Mazza no habrá perdido el tiempo en proyectar y animar voluntades para ello. El resultado fue que a principios de 1926, José Arce como Decano de Ciencias Médicas, elevó a la Universidad un proyecto de crear una “misión de estudios de las patologías regionales” que dependería del Jefe del Laboratorio del Instituto de Clínica Quirúrgica, o sea Salvador Mazza.

Concomitantemente a este hecho Salvador Mazza partió al norte argentino para buscar apoyo regional entre los médicos de la zona. El resultado fue la creación de la primera filial de la primera filial (la de Jujuy) de la Sociedad Argentina de Patología Regional del Norte, la cual fue presidida por quien puede considerarse el patriarca de los estudios de medicina tropical en la Argentina, el británico Dr. Guillermo Cleland Paterson. Con el tiempo logró tener diez filiales de provincias que, a más de todo el NOA llegó hasta Cuyo y el Litoral. Gracias a ella y por medio de Mazza y su Misión se interconectaron colegas de distintas zonas, se difundieron conocimientos y se realizaron nueve reuniones científicas con exposiciones de alto valor médico en clínica y en investigación.

Finalmente, y luego de que se hicieran dos reuniones de la Sociedad de Patología Regional del Norte, en abril de 1927 se aprobó por la Universidad la creación de la Misión de Estudios de Patología Regional Argentina (MEPRA). El interés por el tema se internacionaliza; nuestro país es visitado por Brumpt y su connacional Langeron y Mazza es nombrado miembro de la Societé de Pathologie Exotique de París.

Mientras tanto se iban haciendo las obras de la sede de la MEPRA en Jujuy; Mazza no se mantenía inactivo, en 1926 publicó sus primeros diez casos de leishmaniasis cutáneas y encontró por primera vez tripanosomas en la sangre de un perro. Al año siguiente publicó su primer caso agudo de la Enfermedad de Chagas. Finalizando el año partió para participar en el Congreso Internacional de Medicina Tropical e Higiene en El Cairo, luego del cual realizó una gira por el Medio Oriente y Europa.

Luego de su regreso fue nombrado Miembro de la Sociedad de Medicina Tropical e Higiene de Londres y posteriormente de su similar alemana.

Entre tanto las obras de la MEPRA prosiguen y Mazza puede comprar los equipos que se instalarán en el edificio. En Jujuy realizó el primero de los nueve cursos para graduados, que dictará en diferentes provincias, a fin de capacitar a los médicos de la zona en el manejo de la clínica y el laboratorio de las enfermedades regionales.

Ya instalado en su sede jujeña Mazza traslada su residencia a esa ciudad con el grupo de sus colaboradores. Al mismo tiempo, como resultado de sus gestiones la Misión recibía un vagón de trocha angosta para dedicarlo a tren sanitario pues contaba con elementos para consultorio y laboratorio móvil que se denominó E 600. Ello dió la oportunidad de desplazamiento a los científicos por diversas zonas de la región. El tren de la MEPRA no solamente recorrió todo el norte del país sino que también efectuó estudios en los países limítrofes, como fue el caso de Bolivia. Para tener un órgano científico donde exponer la ya abundante producción científica de su grupo, concomitantemente a la tarea en terreno, se creó el órgano Publicaciones de la MEPRA.

Los años posteriores son de intenso trabajo y de enseñanza. Mazza, que particularmente no se abocaba a una sola enfermedad regional sino al conjunto de ellas, comienza a tomar cada vez mayor atención al mal de Chagas, pues comprueba la extensión del mismo y sus efectos deletéreos hacia la comunidad. Pudo probar, por ejemplo, la existencia de un gran número de casos en la zona del Chaco en la que en décadas anteriores una comisión brasileña había negado su existencia.

Además, al probar la realidad del Chagas crónico y de su dilatada difusión acabó con dos polémicas al respecto: que la Enfermedad de Chagas era una verdadera realidad nosológica, y que su difusión la trasformaba en una seria endemia regional.

En este punto resaltó la importancia de la lucha contra los reservorios y especialmente contra los vectores.

Concomitantemente con Chagas, Mazza interpretó que la tripanosomiasis americana era, no solamente una enfermedad biológica, sino que sus causas tienen una raíz social denunciando las malas condiciones de higiene y la vivienda inadecuada como motivo importante de su propagación. La Educación para la Salud fue entonces otro de los objetivos de la MEPRA que realizó numerosas campañas de extensión en las regiones afectadas.

Corolario de todo lo anterior resultó que en 1939 la tripanosomiasis americana fue el tema central del VI° Congreso Nacional de Medicina.

Es justo mencionar también que este esfuerzo, si bien era dirigido con total supervisión por Mazza ayudado por su cónyuge, tuvo eximios, sagaces y sacrificados colaboradores. De ellos merecen una mención los siguientes: Flavio Lorenzo Niño, Andrés Cornejo, Miguel Eduardo Jörg, la figura patriarcal de Patterson, y Cecilio Romaña el discípulo rebelde que finalizó su contacto abriendo un parecido Instituto patrocinado por la Universidad de Tucumán.

No es fácil imaginar los sacrificios sufridos por todos al tener que hacer largos viajes en el vagón sanitario mientras se esperaba cobrar sueldos atrasados por la burocracia, y resistiendo la opinión de colegas que pensaban que era un negocio inventar una enfermedad inexistente.

Es en los últimos años de los 30 y primeros de los 40 en que la MEPRA comenzó con los ensayos clínicos para hallar una droga o un tratamiento antichagásico.

En 1942 Alexander Fleming, Chaine y Florey encuentran la forma de producir penicilina en forma industrial. Mazza procuró poder hacerlo en la Argentina para conseguir ese raro antibiótico sólo disponible en el frente de lucha europeo.

Ante la indiferencia del Gobierno Nacional Mazza si produjo la droga en el país. Pero la inversión de capitales no se produjo para montar la industria. Los motivos oscilaron entre la falsa afirmación que no se podía hacer control de calidad, hasta preguntarse qué “negocio” habría en todo ello.

Mientras tanto comenzaron a haber roces cada vez más frecuentes entre Mazza y los médicos de Jujuy que hacían menos grata la presencia de la MEPRA en esa ciudad.

Los motivos pudieron ser múltiples pero, según los jujeños, eran por la falta de tacto de Mazza, su mal genio e hirientes provocaciones, y otros detalles como el haber acaparado al científico Chagas hijo en su visita a la provincia sin dar cabida a la comunidad médica.

Además en esos años del gobierno del General Farrel el apoyo a la MEPRA era muy poco.

Es así como se decidió el traslado de la MEPRA a Buenos Aires en 1946, año en que Maza viajó invitado a Monterry para participar de un Congreso y otras actividades en el resto de México.

Estando en Monterrey, falleció de un infarto agudo el 9 de noviembre de 1946.

En cuanto a la MEPRA siguió con los discípulos en forma decadente por falta total de apoyo, hasta que el Consejo Superior de la Universidad la disolvió el 15 de mayo de 1959.

En cuanto a la esposa de Mazza, Sra. Clorida Brígida Razori nunca logró obtener una pensión de viudez por lo cual para mantenerse debió vender los manuscritos de su esposo, lo que hizo temer la pérdida total de los archivos de la MEPRA.

En el año 2010 un grupo de investigadores de la Cátedra de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires pudo localizar una enorme colección de papeles y vidrios con preparados que podría ser el Archivo de la MEPRA , los clasificó y los publicó: “ Salvador Mazza y el archivo perdido de la MEPRA”, Norma Isabel Sánchez; Federico Miguel Pérgola; y María Teresa Di Vietro. El Guión. Acassuso 2010, obra fundamental que permite rescatar el conocimiento de la obra de Mazza y sus colaboradores.